おことわり

この記事のオリジナルは日本語で書かれています。記事が日本語以外の言語で表示されている場合、それは機械翻訳の結果です。当社は機械翻訳の精度に責任を負いません。

SDカードの規格について

以前、この技術コラムで、SDカードの通信速度の規格であるスピードクラスについて説明しました。

スピードクラスの技術コラムは以下よりご参照ください。

この記事の中に出てきた【UHS(Ultra High Speed)】について、少しわかりづらく感じることがありますので、今回はこのあたりをネタに掘り下げてお話をしたいと思います。

なお、今回の記事では話をスッキリさせるためにSD Expressにあえて触れていません。

ご了承ください。

UHSはハード規格か?ソフト規格か?

まずはUHSの規格化の流れを、規格書のRevision Historyより振り返ってみましょう。

UHS(Ultra High Speed)は通信規格で、このUHS-Iのインターフェースは2009年発行のSD規格書のver3.00でサポートされました。

UHS-Iとありますが、通常UHSというと、この規格を指すことが多いかと思います。

それまでのSDバスインターフェースと同じ端子配列(1列)ですが、信号線の電圧を3.3V→1.8Vに下げて高速通信に対応した規格になります。

ここでUHS-I上で動作するスピードクラスであるUHS Speed Grade 1が規定されました。これは10MB/sの最低保証速度としているスピードクラスです。

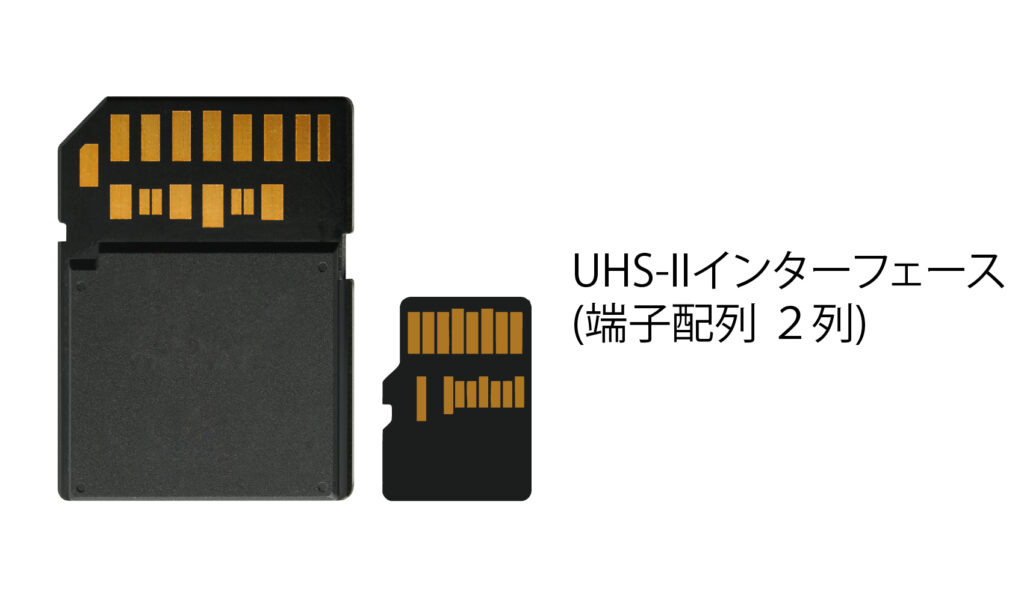

次に、2011年の規格書ver.4.00にてUHS-IIが登場します。

差動信号通信に対応する端子配列が2列となる規格になります。つまりUHS-IIとはバスインターフェースの規格となります。

ここでは最低保証速度を規定するスピードクラスの追加はありません。

はい、このあたりで少し雲行きが怪しくなってきました。

そして2013年の規格書ver.4.20で、スピードクラスのUHS Speed Grade 3が登場します。

これはUHS-Iのバスインターフェース(端子配列1列)で、30MB/sの最低保証速度を表すスピードクラスを規定したものになります。

UHS Speed Grade 3はUHSスピードクラスのため、Class 3とか規格書に書かれているため混乱が増している気がします。

さらに2017年の規格書ver6.00で、Revision Historyに記載はないのですが、2列端子のUHS-IIのインターフェース上で動作するバススピードを倍速にしたUHS-IIIが規定されています。

このように、物理的(電気的)なバスインターフェース(端子配列)が1列で動くUHS-I、2列で動くUHS-II(UHS-III)。そしてUHS-Iのバスインターフェース上で動くスピードクラスのUHS Speed Grade 1とGrade 3が存在していることが、話をややこしくしています。

ちなみに最新の規格書は2023年規定のver.9.10です。(2025年8月1日現在)

注)ここでいう規格書は、Part 1 Physical Layer Specification ver.x.xxを指しています。

少し復習しましょう、スピードクラスの話

●スピードクラスとは

シーケンシャルなデータ書き込みにおける最低保証速度により規定されるものです。

主には映像機器(ビデオカメラなど)の用途でSDカードを選ぶ際の目安になります。

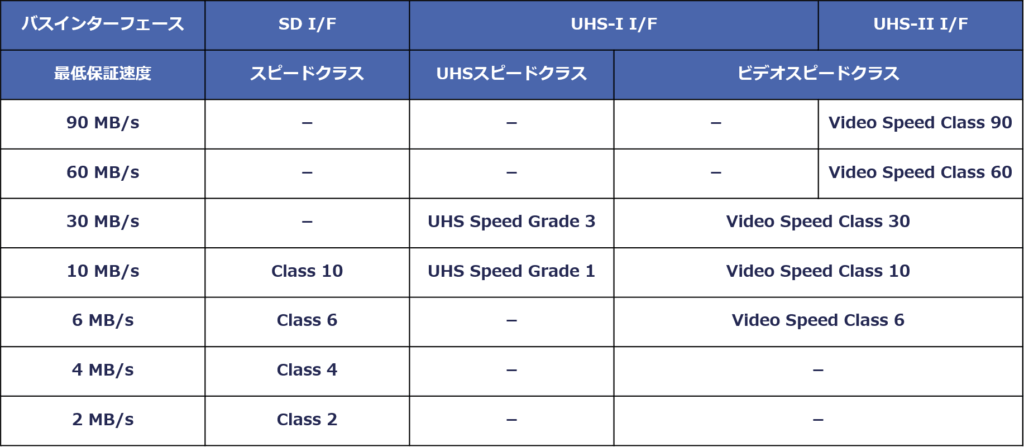

表にしてみるとこんな感じです。

表1:スピードクラス

●アプリケーションパフォーマンスクラスとは

ランダムなデータの読み込みや書き込みにおける最低処理速度により規定されるものです。

データ編集やスマホでのアプリ使用における速度目安となります。

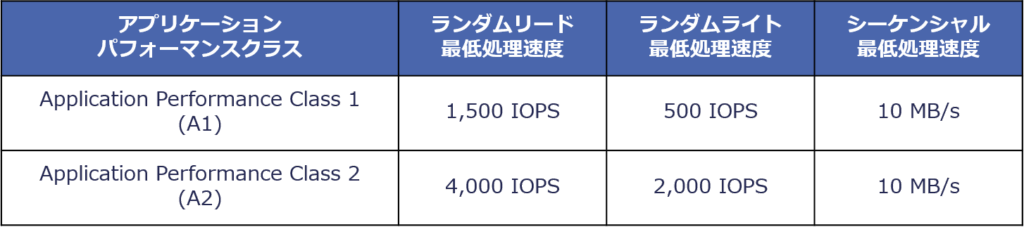

表にするとこんな感じ。

UHS-Iのバスインターフェース上での動作規格です。

表2:アプリケーションパフォーマンスクラス

バスインターフェースの話

話を戻して、バスインターフェースの情報を整理しましょう。

・バスインターフェースとバススピードモード

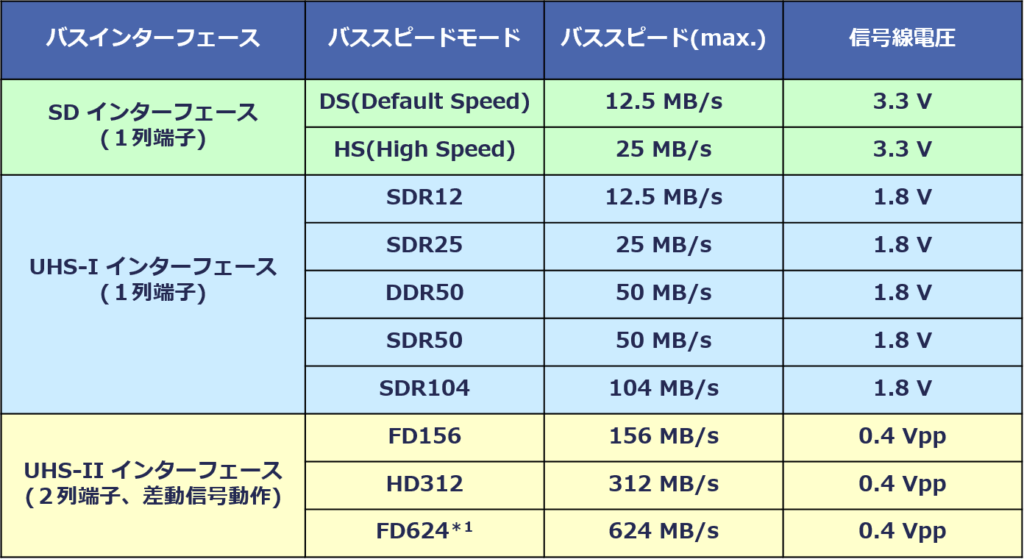

SD通信の規格になります。各バスインターフェース規格の中にバススピードモードがあり、それぞれで通信速度の理論上限値があります。バスインターフェースごとに通信が高速になることに合わせて信号線の電圧を下げるような規定がなされています。

表にしてみましたが、ご覧の通りUHS-Iのバスインターフェース内で、バススピードモードの数が多いのが目立ちます。

バススピードモードは最大値(max.)で分かれていますが、最低保証速度のスピードクラスとは違いますのでご注意ください。

表3:バスインターフェース一覧

まとめ

さて、ちょっと(だいぶ?)マニアックなネタでしたが、いかがでしたでしょうか?

強引にまとめると、

・UHSのバスインターフェースには端子配列違いでUHS-IとUHS-IIがあること。

・UHS-Iのバスインターフェース上で、スピードクラスのUHS Speed Grade1と3があること。

・UHS-IとUHS-IIの中に速度違いのバススピードモードが複数存在していること。

・UHS-IIのバスインターフェースで、バススピードモードの高速版(FD624)をUHS-IIIと呼んでいること。

という感じです。

このようにSDの通信規格のなかで、UHSという単語に複数の意味合いが存在しているため、分かりづらくなっていることがご理解いただけたかと思います。

このTipsがSDカードを選ぶ際に何かのお役に立てば幸いです。

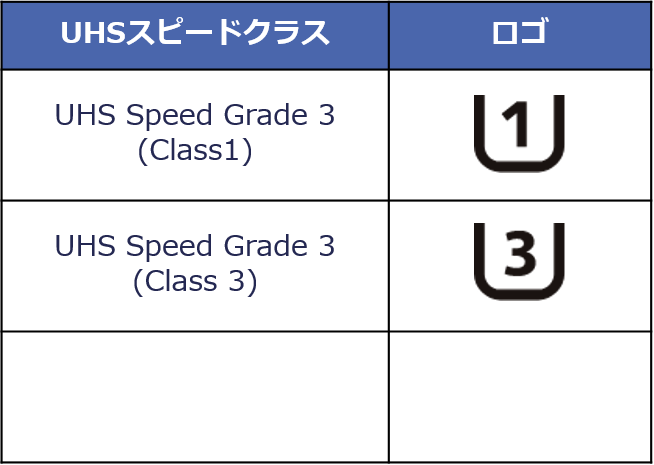

おまけ(UHSのロゴ)

他社商標について

記事中には登録商標マークを明記しておりませんが、記事に掲載されている会社名および製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

記事内容について

この記事の内容は、発表当時の情報です。予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。